ベンジャミン・グロッサー

いま、街はテクノロジーで溢れ、私たちは毎日のように新しい技術に驚かされている。しかし時々ふと疑問に思う。テクノロジーは、この先どうなっていくのだろう、と。ベンジャミン・グロッサーはアメリカで活躍するアーティスト/作曲...

いま、街はテクノロジーで溢れ、私たちは毎日のように新しい技術に驚かされている。しかし時々ふと疑問に思う。テクノロジーは、この先どうなっていくのだろう、と。ベンジャミン・グロッサーはアメリカで活躍するアーティスト/作曲...

日本が世界に誇れる芸術として書道を挙げる人は多いだろう。山口碧生(やまぐち あおい)はアメリカで活動する書家アーティストだ。人生の半数を書道と共に生きている彼女にとってのごく自然な表現方法である書道と、彼女が愛してやま...

自分は駄菓子屋さんに行くにはもう年だなんて思ってないだろうか?もしそうなら、 カイル・ペレットのアートに目を向けてみよう。カリフォルニア、サンノゼを本拠地に活躍するカイル・ペレットは沢山の色彩豊かなアートを産み出してい...

2008年11月より「DOTMOV FESTIVAL 2008」の上映が国内外の会場でスタート。上映作品「Bryum & Kapok: A Memory」を手がけた「Overture」(オーバーチュア)はジェイソン&アヤによるクリエイティブユニット。2004年に東京で結成さ...

今月のSHIFTカバーを手がけたエリック・ナッケは、常にデザインとテクノロジーの境界線に挑戦するインタラクティブ・デザイナー。見る者達を孤立させることなく、媒体の限界を押しやる方法に鋭い意識を持つ彼は、一貫して向こう見ずな...

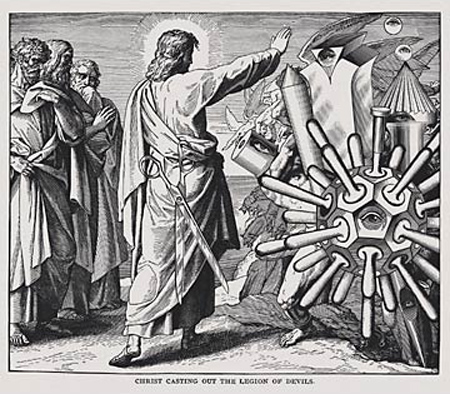

ブルース・コナーは先駆者的な存在のマルチメディア・アーティストである。50年代後半からメディアをミックスし、フィルム制作やアセンブラージュ、写真、彫刻、イラストレーションなどの分野を手掛けてきた。彼の作品は、ビートシー...

3年前に最初にデヴィッドに会った時、彼は多くの友達と共にミッション地区に住んでいた。ある金曜日の夜、デヴィッドのことを知っていた友人と私は、デヴィッドの元へ行くことにした。私たちがアパートに入った時、廊下と居間...

キッチンとベッドルームの間が、エリック・ベイリーのペイント用スタジオ。そこにはイーゼルや、鳥や犬、子供などの参照用写真、絵の具の入ったジャーなどが溢れている。パレットの上では、彼の友人がリリースするヒップホップのアル...

2001年くらいから、 ベイエリアのウェブデザイナーの数が大きく減少してきている。一般的にそのほとんどは、この場所を去ったためのようだが、(最近の人口調査では、サンフランシスコは今も人口を減らしているが、カリフォルニア全体...

今、最も才能ある新進気鋭のテキスタイル・デザイナーの一人、ジェイソン・トレヴィノ。クライアントにはナイキ、カルバン・クライン、ステューシー、最も最近のものでは、マーク・ジェイコブス、DKNYがある。彼の作品は、彼が通って...

今月のカバーデザインを手掛けてくれたのは、サンフランシスコを拠点に活躍するデザインユニット「H2O」。「SAL magazine Vol.6」でも彼らの作品が紹介され、注目を集めつつある彼ら。ストリートウェアからイコン的なビジュアルイメー...

今月号のカバーデザインを手掛けてくれたのは、今年の1月から活動を始めたばかりの新デザインユニット・オートフェーン(AUTOPHENE)の安藤佳史。相棒のトリスコーシローが主催する、ホッペの「スマイルポストカードプロジェクト」に...